Cómo citar esta entrada

Hernández Mingorance, Laura. Hipócrates de Cos. Gomeres: salud, historia, cultura y pensamiento [blog]. 18/12/2016. Disponible en https://index-f.com/gomeres/?p=1676

Hipócrates es considerado junto a Galeno (130-200 d.C) como el padre de la medicina occidental. Se piensa, pero no se sabe con total seguridad, que nació en el 460 a.C. en la isla de Cos en Grecia. Era hijo de Heráclides, que también fue médico y del cual aprendió sobre medicina, así como de su abuelo, y de Praxítela, de la familia de los Asclepiades, quienes venían ejerciendo la medicina dieciocho generaciones antes. Tuvo dos hijos, Tésalo y Draco, que fueron alumnos suyos, y al menos una hija.

Hipócrates es considerado junto a Galeno (130-200 d.C) como el padre de la medicina occidental. Se piensa, pero no se sabe con total seguridad, que nació en el 460 a.C. en la isla de Cos en Grecia. Era hijo de Heráclides, que también fue médico y del cual aprendió sobre medicina, así como de su abuelo, y de Praxítela, de la familia de los Asclepiades, quienes venían ejerciendo la medicina dieciocho generaciones antes. Tuvo dos hijos, Tésalo y Draco, que fueron alumnos suyos, y al menos una hija.

Comenzó sus estudios en el terreno de la medicina con 13 años en su ciudad natal, de la mano de su padre y su abuelo paterno. Continuó su formación en el Asclepeion de Cos. Además de medicina, estudió junto a Demócrito y Gorgias filosofía y otras materias. Fue discípulo del médico Heródico de Selimbria. Y un tiempo después decidió marcharse hacia Egipto para terminar su formación.

Hipócrates enseñó y practicó la medicina durante toda su vida, viajando al menos a Tesalia, Tracia y el mar de Mármara. No se sabe a ciencia cierta, pero se cree que murió en Larisa a la edad de 83 o 90 años.

Hipócrates en el campo de la Medicina

Este pionero de la medicina occidental, desarrolló un sistema basado en la observación y la experiencia para el estudio de las enfermedades, atribuyendo las causas de las mismas a fenómenos meramente naturales y no a intervenciones de los dioses como se creía hasta ese entonces. Además, consideró que el mantenimiento de la salud depende exclusivamente de la dieta y la higiene.

Fue el primero en recopilar de manera organizada los síntomas de los pacientes para elaborar diagnósticos a partir de ellos, práctica que le permitía predecir el curso de las enfermedades. Además, estableció relaciones entre los estados anímicos y ciertas patologías (Teoría de los humores), y sugirió que el contenido de los sueños podía revelar la verdadera naturaleza de los trastornos orgánicos.

En la Grecia Clásica existían dos escuelas principales donde se enseñaba la medicina, hablamos por un lado de la escuela de Cnido y por otro la de Cos. Cada una tenía un punto de vista diferente sobre como tratar las enfermedades. La escuela de Cnido daba más importancia al diagnóstico, mientras que la escuela de Cos (en la que estudió Hipócrates y que posteriormente pasaría a llamarse escuela Hipocrática) se centraba en el cuidado del paciente y el pronóstico. Esto precisamente hizo que la escuela de Cos fuera más exitosa a la hora de aplicar diagnósticos generales y tratamientos pasivos que la escuela de Cnido. Al estar prohibida la disección de cadáveres en esta época, para la escuela de Cnido era complicado determinar que provocaba enfermedades con síntomas poco conocidos. Así en la escuela de Cos se trataban enfermedades de manera más eficaz y permitió un gran desarrollo en la práctica clínica.

Podemos ver como la medicina actual en la que el médico busca un diagnóstico específico y un tratamiento especializado (como promovía la escuela de Cnido), se aleja de la forma en que se trabajaba en la escuela de Cos. Este cambio en el pensamiento médico desde el tiempo de Hipócrates ha provocado que éste recibiera duras críticas a lo largo de los últimos siglos.

Su obra

Corpus Hipocraticum; su mayor obra, recogida en 70 escritos breves en extensión y concisos, elaborados la mayoría por sus discípulos, donde se describen distintos descubrimientos sobre anatomía, la naturaleza del hombre, clínica y patología, epidemias, tratados terapéuticos, ginecología y tratados deontológicos.

Sus obras fueron traducidas al inglés, por primera vez de forma completa, por el médico escocés Francis Adams en 1849 como The Genuine Works of Hippocrates. En español está traducido todo el corpus en varios volúmenes:

– Volumen I: Juramento; Ley; Sobre la ciencia médica; Sobre la medicina antigua; Sobre el médico; Sobre la decencia; Aforismos; Preceptos; El pronóstico; Sobre la dieta en las enfermedades agudas; Sobre la enfermedad sagrada. 1990.

– Volumen II: Sobre los aires, aguas y lugares; Sobre los humores; Sobre los flatos; Predicciones I; Predicciones II; Prenociones de Cos. 1997.

– Volumen III: Sobre la dieta; Sobre las afecciones; Apéndice a «Sobre la dieta en las enfermedades agudas»; Sobre el uso de los líquidos; Sobre el alimento. 1997.

– Volumen IV: Tratados ginecológicos: Sobre las enfermedades de las mujeres; Sobre las mujeres estériles; Sobre las enfermedades de las vírgenes; Sobre la superfetación; Sobre la escisión del feto; Sobre la naturaleza de la mujer. 1988.

– Volumen V: Epidemias. 1989.

– Volumen VI: Enfermedades. 1990.

– Volumen VII: Tratados quirúrgicos. 1993.

– Volumen VIII: Naturaleza del hombre; Lugares en el hombre; Carnes; Corazón; Naturaleza de los huesos; Generación; Naturaleza del niño; Enfermedades IV; Parto de ocho meses; Parto de siete meses; Dentición; Visión; Glándulas; Anatomía; Semanas; Crisis; Días críticos; Remedios; Juramento II. 2003.

Contiene libros de texto, lecciones, investigaciones, notas y ensayos filosóficos sobre diversos temas médicos, que no siguen ningún orden concreto. Estas obras fueron escritas para todo tipo de públicos y con puntos de vista opuestos (a veces se observan contradicciones). Entre estos tratados destacan:

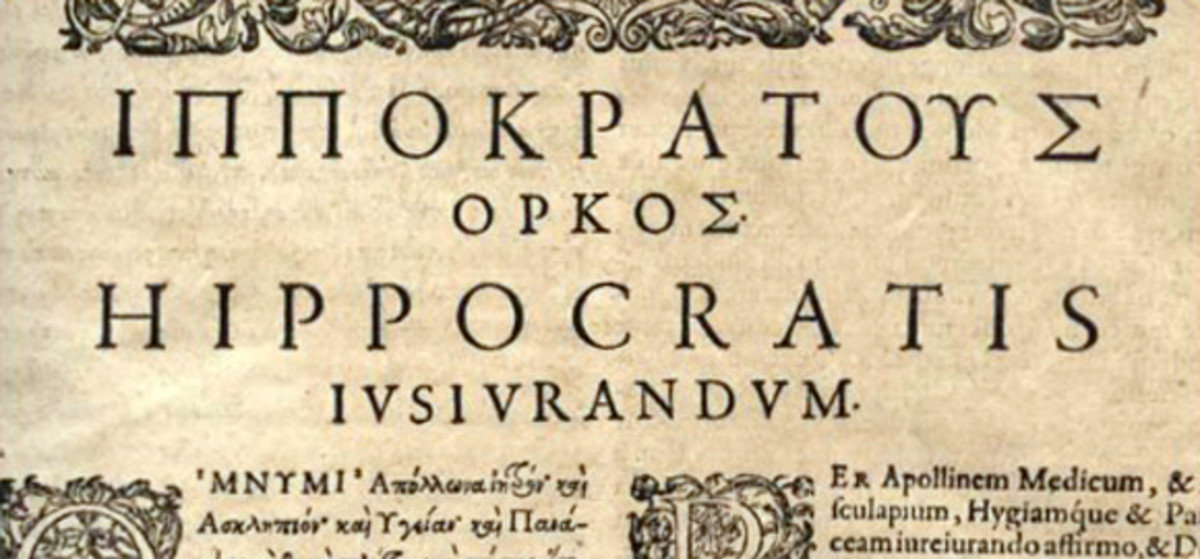

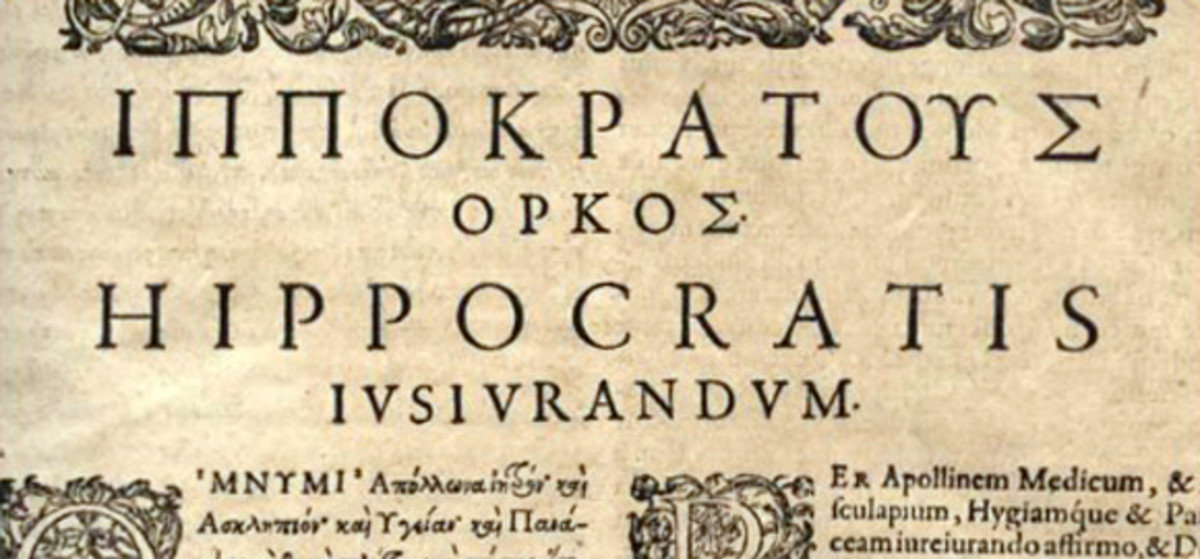

⦁ El juramento médico Hipocrático; establece una política ética profesional, en la que señala entre otras cosas, que el médico debe ser honesto, comprensivo y serio en su trabajo. A pesar de que el juramento no se utiliza en su forma original, es considerado la base de las leyes que definen las buenas prácticas y moralejas médicas en la actualidad. El juramento original ha sido sustituido por la Declaración de Ginebra, que la Asociación Médica Mundial formuló en 1948. El texto es el siguiente:

“EN EL MOMENTO DE SER ADMITIDO COMO MIEMBRO DE LA PROFESIÓN MÉDICA:

PROMETO SOLEMNEMENTE consagrar mi vida al servicio de la humanidad;

OTORGAR a mis maestros el respeto y la gratitud que merecen;

EJERCER mi profesión a conciencia y dignamente;

VELAR ante todo por la salud de mi paciente;

GUARDAR Y RESPETAR los secretos confiados a mí, incluso después del fallecimiento del paciente;

MANTENER, por todos los medios a mi alcance, el honor y las nobles tradiciones de la profesión médica;

CONSIDERAR como hermanos y hermanas a mis colegas;

NO PERMITIRÉ que consideraciones de edad, enfermedad o incapacidad, credo, origen étnico, sexo, nacionalidad, afiliación política, raza, orientación sexual, clase social o cualquier otro factor se interpongan entre mis deberes y mi paciente;

VELAR con el máximo respeto por la vida humana;

NO EMPLEAR mis conocimientos médicos para contravenir las leyes humanas, incluso bajo amenaza;

HAGO ESTAS PROMESAS solemne y libremente, bajo mi palabra de honor.”

Juramento hipocrático original:

“JURO POR APOLO médico y por Asclepio y por Higía y por Panacea y todos los dioses y diosas, poniéndoles por testigos, que cumpliré, según mi capacidad y mi criterio, este juramento y declaración escrita:

TRATARÉ al que me haya enseñado este arte como a mis progenitores, y compartiré mi vida con él, y le haré participe, si me lo pide, y de todo cuanto le fuere necesario, y consideraré a sus descendientes como a hermanos varones, y les enseñaré este arte, si desean aprenderlo, sin remuneración ni contrato.

Y HARÉ partícipes de los preceptos y de las lecciones orales y de todo otro medio de aprendizaje no solo a mis hijos, sino también a los de quien me haya enseñado y a los discípulos inscritos y ligados por juramento según la norma médica, pero a nadie más.

Y ME SERVIRÉ, según mi capacidad y mi criterio, del régimen que tienda al beneficio de los enfermos, pero me abstendré de cuanto lleve consigo perjuicio o afán de dañar.

Y NO DARÉ ninguna droga letal a nadie, aunque me la pidan, ni sugeriré un tal uso, y del mismo modo, tampoco a ninguna mujer daré pesario abortivo, sino que, a lo largo de mi vida, ejerceré mi arte pura y santamente.

Y NO CASTRARÉ ni siquiera (por tallar) a los calculosos, antes bien, dejaré esta actividad a los artesanos de ella.

Y CADA VEZ QUE entre en casa, no lo haré sino para bien de los enfermos, absteniéndome de mala acción o corrupción voluntaria, pero especialmente de trato erótico con cuerpos femeninos o masculinos libres o serviles.

Y SI EN MI PRÁCTICA médica, o aun fuera de ella viviese y oyere, con respeto a la vida de otros hombres algo que jamás deba ser revelado al exterior, me callaré considerando como secreto de todo lo de este tipo. Así pues, si observo este juramento sin quebrantarlo, séame dado gozar de mi vida y de mi arte y ser honrado para siempre entre los hombres; más, si lo quebranto y cometo perjuicio, sucédeme lo contrario.”

⦁ Aforismos; para Hipócrates los aforismos son una serie de proposiciones relativas a los síntomas y al diagnóstico de enfermedades. Es importante indicar que no es lo mismo hablar de aforismo, el cual resulta de la experiencia, que de axioma, que son verdades obvias y no requieren una comprobación. Aunque ambos son un tipo de paremia (enunciado breve, sentencioso e ingenioso que transmite un mensaje instructivo, incitando a la reflexión intelectual y moral). Los aforismos se han utilizado normalmente en aquellas disciplinas sin metodología de estudio o un método científico, tales como la agricultura, la medicina, la jurisprudencia y la política.

Estos aforismos completan el Juramento Hipocrático, y todo ello, constituirá la guía de la conducta médica. Han sido considerados durante mucho tiempo, y aún siguen siéndolo, “la Biblia de los médicos”, será el texto más utilizado en la docencia de las Universidades del siglo XII, Salerno, Palencia, Salamanca, Montpelier, Lérida, Paris, Padua, Bolonia…

Existe un gran número de aforismos Hipocráticos, por ello solo destacaré los que más me han llamado la atención:

«Vita brevis, ars longa, occasio praeceps, experimentum periculosum, iudicium difficile.» o “Ars longa vita brevis” (El arte (la ciencia) es duradero pero la vida es breve). Esta expresión se emplea para indicar que cualquier tarea importante requiere mucho esfuerzo y dedicación; pero la vida de quien la emprende es corta.

“A grandes males, grandes remedios.”

“El médico cura, sólo la naturaleza sana”

“En las enfermedades agudas, el frío de las extremidades es malo.”

“Después del sudor, entrar en frío no es bueno.”

“Es malo cuando la hemorragia sigue delirio o convulsión.”

“Los hombres obesos corren mayor riesgo de morir súbitamente (infarto) que los flacos.”

“Si el sueño o el desvelo son excesivos, mal agüero.”

“Criticar sin mejorar los trabajos de los demás es una grave prueba de ignorancia.”

“Trabajar con hambre no es bueno.”

“El miedo y la tristeza, cuando duran mucho, constituyen una afección.”

La aportación de Hipócrates a la medicina ha sido excepcional. Sin embargo, me parece aún más fascinante que muchas de las cosas que eran válidas en esa época, sigan siendo igualmente válidas en la actualidad, teniendo en cuenta los avances que se han hecho en medicina. Esto nos demuestra el trabajo tan bueno, que en su momento tanto Hipócrates como sus discípulos realizaron, y que asentaron las bases de la buena medicina con sus numerosas obras, que por suerte hoy podemos disfrutar.

Bibliografía

-Becerro de Bengoa Callau, Claudio. Medicina clásica griega e hipocrática. Revista La alcazaba, 18/02/12. Disponible en: https://www.laalcazaba.org/medicina-clasica-griega-e-hipocratica-por-claudio-becerro-de-bengoa-callau/ (acceso: 13/12/16).

-Equipo de buscobiografías.com. Hipócrates. Busca biografías, Diciembre de 1999. Disponible en: https://www.buscabiografias.com/biografia/verDetalle/7683/Hipocrates (acceso: 13/12/16).

-Hipócrates. Aforismos y sentencias. Disponible en: https://www.ellibrototal.com/ltotal/ficha.jsp?idLibro=6857 (acceso: 13/12/16).

-Hipócrates. Biografías.es. Disponible en: https://www.biografias.es/famosos/hipocrates.html (acceso: 13/12/16).

-Hipócrates. Wikipedia, 21/10/16. Disponible en: https://es.wikipedia.org/wiki/Hip%C3%B3crates (acceso: 13/12/16).

-Juramento hipocrático. Botanical online, Disponible en: https://www.botanical-online.com/juramentohipocratico.htm (acceso: 13/12/16).

-Montejo, Nuria. Aforismos de Hipócrates. Consultorio medicina natural, 11/02/12 Disponible en: https://consultoriomedicinanatural.blogspot.com.es/2012/02/aforismos-de-hipocrates.html (acceso: 13/12/16).

-Padilla, Javier. ¿De Cos o de Cnido?. Médico crítico, 10/06/08. Disponible en: https://medicocritico.blogspot.com.es/2008/06/de-cos-o-de-cnido.html (acceso: 13/12/16).

-Tratados hipocráticos. Wikipedia. Historia de la medicina, 09/11/14 Disponible en: https://es.wikipedia.org/wiki/Tratados_hipocr%C3%A1ticos (acceso: 13/12/16).

-Urso, Carmelo. Los aforismos de Hipócrates, padre de la medicina occidental. Carmelo Urso. En tiempo presente. Terapias alternativas (blog), 12/06/13. Disponible en: https://carmelourso.wordpress.com/2013/06/12/los-aforismos-de-hipocrates-padre-de-la-medicina-occidental/ (acceso: 13/12/16).

-Zoraya, Antonio. Aforismos y pronósticos de Hipócrates. Madrid: Biblioteca económica filosófica, 1904.

Esta entrada ha sido realizada por alumnado de 1º C de Enfermería de la Universidad de Granada en el marco de la asignatura “Evolución Histórica de los Cuidados. Teorías y Modelos”, curso 2016-17.

Hipócrates es considerado junto a Galeno (130-200 d.C) como el padre de la medicina occidental. Se piensa, pero no se sabe con total seguridad, que nació en el 460 a.C. en la isla de Cos en Grecia. Era hijo de Heráclides, que también fue médico y del cual aprendió sobre medicina, así como de su abuelo, y de Praxítela, de la familia de los Asclepiades, quienes venían ejerciendo la medicina dieciocho generaciones antes. Tuvo dos hijos, Tésalo y Draco, que fueron alumnos suyos, y al menos una hija.

Hipócrates es considerado junto a Galeno (130-200 d.C) como el padre de la medicina occidental. Se piensa, pero no se sabe con total seguridad, que nació en el 460 a.C. en la isla de Cos en Grecia. Era hijo de Heráclides, que también fue médico y del cual aprendió sobre medicina, así como de su abuelo, y de Praxítela, de la familia de los Asclepiades, quienes venían ejerciendo la medicina dieciocho generaciones antes. Tuvo dos hijos, Tésalo y Draco, que fueron alumnos suyos, y al menos una hija.